Accueil>Enseignement et inégalités sociales>La recherche des causes de l’aggravation des inégalités sociales dans l’enseignement après des années de progrès

A/ ZEP, sectorisation, filières : un collège « unique » contourné

B/ La question des contenus enseignés

C/ La faute du système : des investissements inadaptés

D/ La faute des parents et de la société : généralités, et le choc des écrans

E/ Le cas particulier des enfants issus de l’immigration

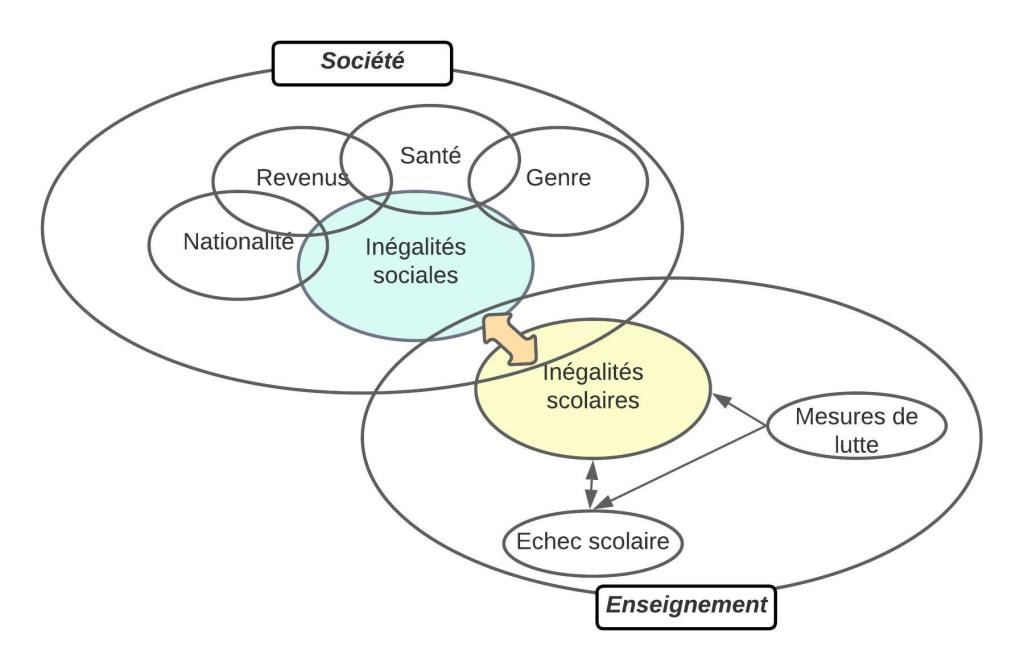

Lorsque, en accord avec les évolutions observées au sein d’une société, un système scolaire dérape, il est prévisible que tous les acteurs de ce système y concourent. Si l’on prend l’exemple des difficultés rencontrées par le collège, on observe rapidement que :

- les parents choisissent l’établissement qui offre le plus de chances de réussite à leurs enfants

- les enseignants préfèrent travailler dans un établissement où les conditions de travail sont confortables, dès lors que l’ancienneté leur en donne la possibilité

- les chefs d’établissements jouent discrètement la concurrence avec leurs voisins

- l’administration organise la diversification de l’offre

- les politiques jouent le statu quo, tout bouleverser déclenchant des tempêtes [1]

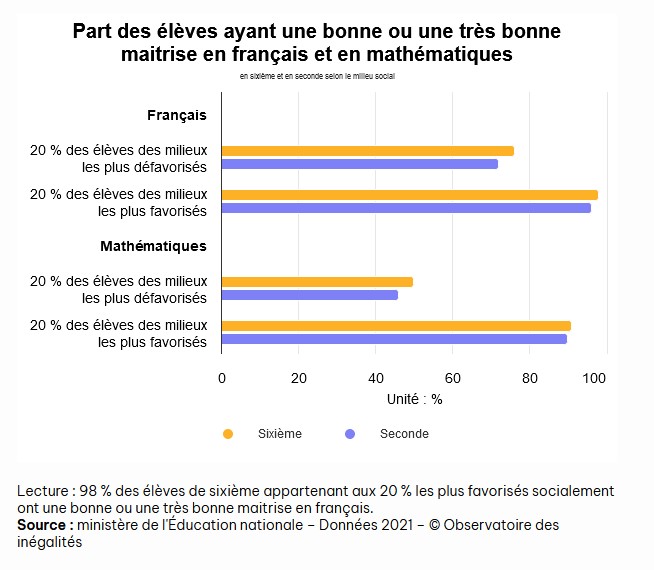

Et puisque nous traitons ici du Secondaire, il peut être de bon ton d’incriminer l’éducation familiale et le Primaire… En effet les inégalités s’observent dès l’entrée en CP : 1/3 des enfants d’ouvriers ou d’inactifs sont dans les 10% ayant les moins bons scores aux évaluations. [2] Ou bien encore, comme l’écrit Daniel Bloch (ancien recteur et « père du bac professionnel »), le collège « n’est pas dans un si mauvais état qu’on le dit, alors que rien n’a été résolu au niveau de l’école primaire ». Il note que la France, dans un comparatif des pays de l’UE depuis 2001, est dernière à la fin de l’école primaire mais remonte ensuite pour le français et les mathématiques (milieu de classement).[3]

A se renvoyer le ballon, à chercher un coupable, on n’avance guère. Essayons donc de discerner quelques points d’accord.

A/ ZEP, sectorisation, filières : un collège « unique » contourné

Force est de constater que la démocratisation de l’enseignement s’est faite à filières constantes, au début du moins. Soit une structure destinée nativement à l’élite. Cette forme perdure, au travers de la filière « générale ». D’ailleurs les travaux de Bourdieu et Passeron, sur lesquels reposent les prescriptions destinées à favoriser la réussite des élèves issus de milieux défavorisés, traduisent les attentes de l’université, transférées sans remise en question au Secondaire.[4]

On voit là l’acceptation d’effectifs considérables par classe, et le choix de contenus eux aussi très lourds et abstraits (voir infra pour ce qui est des contenus). Les effectifs par classe en France sont les plus lourds d’Europe au primaire ( à égalité avec le Royaume Uni) et au collège (à égalité avec l’Espagne), quand l’horaire lycéen est un des plus élevés d’Europe et comporte très peu d’heures d’accompagnement (et depuis 2017 les heures d’accompagnement personnalisé sont utilisées librement par les établissements…).[5] [Ce point est néanmoins complexe : limiter le nombre d’heures de cours, c’est remettre l’élève entre les mains de familles aux investissements éducatifs très inégaux aussi…]

Le collège unique débutait sur des bases fort peu propices à la lutte contre les inégalités. Mais la façon dont on a tenté de corriger ce défaut a été de re-diversifier paradoxalement l’offre scolaire.

D’une part des établissements distincts ont été créés.

On a vu précédemment la naissance de l’enseignement prioritaire. Aujourd’hui un élève de Collège sur cinq est en éducation prioritaire. [6] Il peut être utile de rappeler que dès l’origine ses concepteurs alertaient sur la nécessité que ce dispositif soit transitoire ! L’éducation prioritaire n’était pas une politique de déségrégation, mais juste de limitation des effets néfastes de la concentration des inégalités dans certains quartiers. Les effets pervers, notamment de stigmatisation, étaient bien anticipés, et ils se sont déployés…

Les enseignants et les élèves ont fui dès qu’ils l’ont pu ces établissements étiquetés comme étant fragiles.

Les enseignants, le plus souvent jeunes, obtiennent une bonification pour les mutations, donc ils partent après 5 ans; la prime n’est pas assez élevée pour les maintenir. Fuis par les titulaires, ces établissements font appel à d’autres enseignants débutants, et à des contractuels. Quand ils en trouvent… Le non-remplacement peut faire perdre un an de cours du CP à la 3e selon une étude de fédération de parents d’élèves en Seine Saint Denis.

Faute d’expérience, et en dépit des efforts des équipes qui décident de rester, les méthodes pédagogiques sont au final moins efficaces pour les apprentissages complexes. [7]

De plus, s’ajoute le temps consacré au maintien de la discipline, bien plus important que dans les autres collèges : 21 % du temps contre 16 % en collège normal et 12 % dans le privé . En 3e, cela fait 1/2h de français en moins par semaine. Le climat scolaire est corrélé au niveau social de l’établissement bien plus en France que dans les autres pays de l’OCDE. Une fois de plus, le temps d’apprentissage effectif y est inférieur à celui des autres collèges. [8]

Dans ces conditions, la différence d’effectif par classe (3 élèves de moins par rapport aux autres collèges) est trop faible pour avoir un impact sur la qualité des enseignements dispensés.

Au total les résultats sont similaires en ZEP et dans les établissements au profil social identique non ZEP pour l’accès en 4e et en 2nde GT (70% des élèves défavorisés n’entrent pas dans le dispositif REP/REP+). Et au DNB on n’a pas constaté de hausse des résultats…

Enfin, dans un contexte de forte hausse de l’immobilier (à l’achat comme à la location) qui a figé les lieux de vie selon les niveaux de revenus, la carte scolaire qui assigne les élèves d’un secteur à un établissement a eu des effets contrastés. Seules en effet les familles les plus mobilisées ont trouvé le moyen de contourner cette carte. Si l’enseignement privé n’a pas globalement un rôle significatif (ses effectifs nationaux n’augmentent pas depuis 30 ans), il joue localement fortement dans la fuite de familles très investies. Mais à un moment c’est aussi le Rectorat qui accorde les dérogations aux parents souhaitant placer leur enfant dans un autre établissement public…

Globalement, on a environ un élève sur 10 qui évite son collège par dérogation, et 2 sur 10 vers le privé [9] avec évidemment une sur-représentation de parents diplômés et de classes aisées. Cette stratégie va avec les stratégies de localisation du logement et de choix des activités des enfants, afin d’influencer les socialisations juvéniles au profit d’un entre-soi social.

Les classes se voient privées de leurs élèves les plus performants, ce qui nuit très gravement à la réussite globale : il est démontré que la présence d’une « tête de classe » bénéficie à tous les élèves. La dimension identitaire est aussi importante, bien que souvent non dite en l’absence de statistiques. Les enfants issus de l’immigration se retrouvent souvent majoritaires, par fuite des autres. [10]

12% des collégiens sont désormais dans un collège exclusivement défavorisé.

Toutefois, il est à noter que tous les assouplissements à structure égale de la carte scolaire ont aggravé l’évitement. Le problème n’est donc pas la carte scolaire, mais bel et bien la forme ZEP par elle-même.

Le bilan du CNESCO est particulièrement sévère: depuis 1975 se sont succédées les nouvelles réformes, mais il y n’y a pas ou peu d’évaluations des résultats, puis on re-réforme, et on reste sur les mêmes logiques, sur la « croyance en des orientations politiques non étayées scientifiquement ».

« Comment l’absence de résultats de ces politiques mis en évidence depuis 15 ans a-t-elle pu conduire à une telle continuité dans les politiques scolaires ? »

C’est l’enfermement des élèves qui est pointé comme la principale lacune :

« Aucune politique, aucune pratique pédagogique ne résiste aux effets délétères de la concentration extrême des difficultés scolaires et sociales dans des établissements ghettos » .[11]

Il y a également la contestation par quelques acteurs de terrain. Mais face à la puissance des défenseurs du dispositif ils ne peuvent étayer un bilan ou élaborer des contre-propositions. La sincérité des acteurs engagés dans ces ZEP finirait-elle par masquer l’échec d’un enfer pavé de tant de bonnes intentions ?

D’autre part des filières ont été maintenues au sein des établissements.

Face à la réforme Haby de 1975, qui créait un collège unique jusqu’en fin de 5e, nombreuses ont été les résistances et voies « d’adaptation à la diversité ». Il y a :

- les filières professionnelles

- les filières Segpa

- les filières d’élite : section européenne, art, sport-études, allemand 1ère langue ; les langues anciennes (principalement le latin) ont constitué la principale filière refuge

Car bien évidemment, pour des contraintes de constitution d’emplois du temps, les directions ont dû créer les classes selon les options ou filières… 45% des collèges utilisent le jeu des options

25% ont des classes de niveau.[12] Dans ce cadre le renforcement de la liberté des établissements a souvent servi à réintroduire des options, et notamment des classes bi-langues en 6e en 2017, à moyens constants.[13]

Ces filières ont maintenu des processus de tri social, entre filières « exigeantes » privilégiées par les élèves et les parents aspirant à une forte réussite, tandis que les familles faisant confiance en l’école s’estimaient déjà heureuses lorsque leur enfant obtenait des résultats corrects dans le tronc commun… Les sociabilités autour des concurrences symboliques entre élèves étaient relancées.

[Les inégalités sociales à l’échelle des départements ou régions de France, ne relevant pas de la responsabilité des enseignants, ne sont pas traitées ici. Pour plus d’informations on peut consulter : Fabrice Murat, Les inégalités territoriales en matière d’éducation : les écarts entre communes en termes de milieu social et de réussite au diplôme national du brevet, Education & Formation, les territoires de l’éducation, DEPP, n°102, juin 2021]

B/ La question des contenus enseignés

Les auteurs de « Contre l’école injuste » évoquent un imaginaire collectif français de croyances entremêlées :

- méritocratie républicaine

- savoir organisé en matières anomiques

- évaluation permettant de classer (sélectionner)

- capacité de l’école à orienter l’élève vers la juste formation

Selon eux culture de l’école et culture des classes dominantes sont proches, l’école fabrique des filières de relégation.[14]

Selon eux, les pratiques enseignantes seraient marquées par une l’autosatisfaction de ceux qui sont convaincus de défendre les plus pauvres, sans jamais se demander si d’autres équilibres permettraient d’aller plus loin.

Or, surtout dans les pays anglo-saxons, s’est développée l’idée de curriculum : approche globale des objets qui appartiennent à une sphère éducative (programmes, contenus enseignés, modes de transmission…). Si l’on simplifie fortement les idées de Bourdieu, les inégalités viennent de la société, l’école les reproduit (les héritiers). Les sociologues restent en-dehors de la classe

domaine des didacticiens et des psychologues, qui ne se questionnent pas sur le légitimité des savoirs enseignés. Peut-être serait-il opportun de se pencher sur ce cœur de l’acte pédagogique ?

Pour identifier le rapport entre les savoirs choisis pour être enseignés et le pouvoir, pour identifier un « curriculum caché » (des compétences ou valeurs relevant de la connivence).[15]

La critique de l’acte pédagogique du point de vue des inégalités sociales s’est attachée à plusieurs domaines.

Le principal est le haut niveau de maîtrise de la langue écrite (un haut niveau de « littératie » – anglicisme-) attendu lors des exercices. Or cette maîtrise est la marque de fabrique des classes aisées, aller dans ce sens augmente les inégalités.

Cette exigence se trouve dans les exercices des manuels : demandes formelles d’accomplissement, injonction à construire un savoir, conclure, généraliser, décontextualiser-recontextualiser… Des exercices qui travaillent la complémentarité, les parallélismes, les contradictions, offrent des « clins d’oeil » hautement allusifs, et proposent moins de redondances, d’illustrations.

La difficulté de ces compétences est minorée, lorsqu’elle n’est pas dévalorisée selon les auteurs de l’étude. En fait selon eux on anticipe ce qui sera attendu des élèves dans les niveaux supérieurs ! [16]

On retrouve cette montée en abstraction dans les programmes, de plus en plus notionnels.

Les savoirs déclaratifs (pas suffisants, mais nécessaires) reculent, tout comme la transmission, la mémorisation, l’automatisation des savoirs et procédures. Les élèves ont pourtant besoin de moments de tissage collectif : de synthèse, d’institutionnalisation des savoirs.

En parallèle on observe une augmentation de la compréhension, de l’élaboration des savoirs, de la construction de raisonnements (inférence, causalité, conceptualisation) qui supposent de capacités hautement littératiées et plus d’autonomie comportementale et intellectuelle.[17]

Ainsi les programmes d’Histoire-Géographie s’intéressent plus aux structures économiques et sociales et moins au récit et à la description (pour ne rien dire des programmes de spécialité HGGSP, qui atteignent des sommets d’abstraction). Retenir compte moins, comprendre, mettre en lien davantage. L’appui fréquent sur des études de cas ( comme les jalons en HGGSP) demande de dégager les aspects généraux, les idées, exercices très complexe.

Dans le temps de travail, cela passe par l’emploi fréquent de documents écrits avec comme corollaire le recul de la parole du professeur. On observe plus d’échanges individuels de régulation de l’activité, par définition aléatoires selon les questions, les erreurs, et employant un vocabulaire plus familier, et moins de parole devant tous, s’appuyant sur le lexique disciplinaire, permettant la catégorisation des savoirs ; apprentissage instituant en quelque sorte.

Le paradoxe est que ce procès en injustice vise précisément les pédagogies actives, préconisées par les réformateurs du XXe pour lutter… contre les inégalités sociales ! [18] Elles reposeraient en effet, en réalité, sur une pédagogie invisible, elles laisseraient implicites les objectifs des méthodes. De telle sorte que les méthodes libertaires (autonomie, expression personnelle des élèves) , les pédagogies actives, seraient les plus inégalitaires. Pour prendre l’exemple des TPE de lycée général, les heures d’accompagnement n’étaient pas assez nombreuses, et le dispositif n’a pas essaimé dans les pratiques quotidiennes des enseignants (on revient sur le manque de formation de ceux-ci, qui explique en grande partie cette difficulté à modifier les pratiques, dans la partie ci-dessous). Les TPE ont accompagné la réussite croissante des classes aisées, et freiné les classes populaires en prenant du temps aux apprentissages plus cadrés qu’elles préfèrent.

Pour ces populations les moins « conniventes », avec un cadrage de l’activité moins étroit (les attendus sous-jacents n’étant pas enseignés), il y aurait un fort décalage dans la conception des attendus, de l’apprentissage . Eux qui considèrent que leur mission est d’exécuter la tâche, sans en connaître le but réel. (voir les inégalités de perception de la réussite scolaire, vue en première partie de ce dossier).

Ces élèves peuvent obtenir une certaine réussite au Collège, mais leur position se dégrade à partir de la 4e. S’ils arrivent au Lycée général, grande sera la désillusion. Mais il sera difficile pour eux de re-basculer vers une filière où la mémorisation et l’exécution sont davantage valorisées (les filières technologiques ou professionnelles). Ceux qui le font le vivent souvent assez bien, car ils sont enfin valorisés. Pour ceux qui restent, il faut espérer qu’avec la maturité les compétences attendues finiront par être acquises, avec de belles surprises en fin de Terminale. Mais pas toujours, et l’orientation sera douloureuse.

Mais la question reste ouverte : ces compétences sont-elles trop complexes, ou bien les méthodes pédagogiques employées n’en réservent-elles l’accès qu’aux 50% d’élèves en réussite ?

Les études montrent que ce qui est difficile pour les uns est difficile pour les autres, ce n’est pas une différence de nature mais de degré. Certains vont surmonter rapidement, certains le feront lentement, certains auront tellement de mal qu’ils laisseront tomber.

Différentes structures se proposent, mais elles ont chacune leurs lacunes :

- Le cours classique se maintient largement, avec la même proposition pour tous. Or il s’avère discriminant pour les plus défavorisés, qui intériorisent leur « retard » : le cours dans sa forme classique nécessite en effet de nombreux prérequis, souvent appris en famille.

- A l’inverse l’idée de regrouper les élèves en difficulté, identifiés suite à un repérage préalable (certains parlent de « médicalisation » : diagnostic-remédiation), pour leur donner une séance à part : celle-ci sera difficile à réintégrer au travail collectif, ces élèves n’accèdent donc pas, au final, aux apprentissages complexes. Une partie du travail se voit déléguée à d’autres professionnels, ce qui rompt encore plus la cohérence du travail et complique la structure pour les élèves fragiles, sans compter que ce dispositif n’oblige pas l’enseignant à modifier ses activités.

- Il semble difficile (impossible) de concevoir des tâches spécifiques adaptées aux formes individuelles des besoins de chaque élève.

On le voit, la voie est étroite, entre travail collectif nécessaire et aides différenciées…

C’est d’autant plus difficile si le niveau de qualification pédagogique des enseignants n’est pas significativement augmenté, ceux-ci n’ont pas les outils pour faire évoluer leurs pratiques [19]

Au final on pénalise les enfants qui n’ont pas d’autre lieu pour apprendre que l’école.

On a ainsi en grande partie oublié la charge du Parti communiste français contre la pédagogie Freinet (dont le mouvement était pourtant proche du syndicalisme révolutionnaire et du communisme dans les années 50 !) et le GFEN. Un parallèle est posé entre l’organisation invisible de ces pédagogies et les valeurs des nouvelles classes moyennes : autonomie, tolérance, épanouissement individuel, esprit entrepreneurial… loin des représentations des classes populaires. Ces méthodes nouvelles sont accusées de faire obstacle aux apprentissages scolaires des enfants de classes populaires ! [20]

Gabriel Langouët [21] affirme que les méthodes traditionnelles sont le plus favorables aux enfants de milieux populaires (apprentissages méthodiques, par cœur) quand les enfants de CSP+ cherchent des occasions de briller, se distinguer (débats..). Le Parti communiste s’appuyait sur un intellectualisme (« l’opium des intellectuels » de Furet…), ses cadres se pensaient comme l’élite de la classe ouvrière, leur statut dépendait de la maîtrise d’une phraséologie et de concepts hautement abstraits, donc d’une réussite scolaire classique. Depuis les critiques se sont essoufflées. Mais comment ne pas les relire aujourd’hui ?

Car la question reste ouverte : quels savoirs transmettre, et comment ? Et surtout, dans quel but ?

Nous avons ici surtout abordé les méthodes, les compétences.

On se doute que le choix des savoirs enseignés est un autre champ de discussion social de premier ordre. Mais l’ampleur de la tâche dépasse la capacité de ce site…

Tout au plus se bornera-t-on à dire que les enseignements « fondamentaux » ne sont pas sacrifiés, puisqu’on y consacre en France 75% du temps de la scolarité obligatoire, contre 50% en Europe en moyenne[22], et que le sport serait un bon outil de réduction des inégalités : largement pratiqué en extra-scolaire par les enfants de milieux favorisés, il contribue à l’estime de soi et lutte contre l’obésité, un autre facteur d’auto-dénigrement des élèves issus des classes populaires.

Les savoirs scolaires sont bien une construction sociale. [23]

[faire le lien méthodes de cours magistral/exercice/actif]

C/ La faute du système : des investissements inadaptés

Difficile de s’y retrouver dans le périmètre du budget de l’Education nationale, l’un des principaux postes de dépense de l’Etat. Hausse, diminution…

Une première approche propose :

- en 1995 : 7,7 % le Ministère de l’Education représente de l’ensemble des dépenses de l’Etat

- en 2019 : 6,8 % le Ministère de l’Education de l’ensemble des dépenses de l’Etat

Les fonds sociaux des établissements auraient vu leur budget, de 73 millions en 2001, connaître une chute 32 millions avant de remonter à 49,6 millions en 2022.[24] Recul de l’investissement, fragilisation des plus faibles face aux plus résistants, hausse des inégalités.

Par ailleurs, on observe un recul du nombre de jours enseignés et d’heures de cours par semaine dans le primaire, mais dans le Secondaire le nombre d’heures reste très (trop ?)élevé. Cette évolution confirme un investissement paradoxal : on investit plus dans le Secondaire que dans le Primaire ! Si l’on compare à la moyenne de l’Union européenne, la France investit :

- 10 % de moins pour le Primaire

- 30 % de plus pour le Secondaire (beaucoup de matières et d’options)

Un autre comparatif arrive à un résultat similaire : le budget total de l’accompagnement éducatif de l’éducation prioritaire prioritaire reçoit la moitié du montant alloué à l’accompagnement éducatif des étudiants de classes prépas…

Difficile d’ailleurs d’établir un bilan de l’éducation prioritaire. Les différentes mesures coûteraient un milliard d’euros (primes, personnel supplémentaire..), mais en réalité un élève de l’enseignement prioritaire coûterait moins cher qu’un élève de centre ville : enseignants débutants moins bien payés, enseignants non titulaires (50% d’enseignants contractuels ou débutants dans le Val de Marne ou la Seine Saint Denis ! selon le CNESCO en 2018 [25]), absences non remplacées…

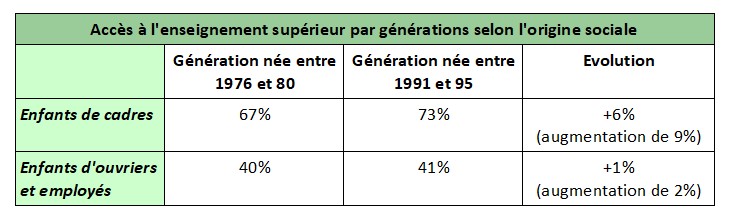

Au total, la France donne plus à ceux qui ont intégré les filières d’élite, sans se focaliser sur la réussite initiale de tous. Jean-Paul Delahaye parle même de « redistribution à l’envers », puisqu’un élève de milieu populaire recevra, en investissement éducatif de la nation, trois fois moins qu’un enfant de cadre qui après avoir fréquenté les coûteux établissements du centre continuera ses études plus longtemps.

D/ La faute des parents et de la société : généralités, et le choc des écrans

On peut s’interroger sur les styles éducatifs et les pratiques culturelles des parents, dans leur adéquation ou leur inadéquation avec les exigences de l’école (transmission d’une culture classique, du sens de l’effort ou de la confiance) [26]. On peut aussi se demander si la taille de la fratrie et la place qu’on y occupe jouent un rôle. Mais l’étude montre que les différences de milieu social pèsent infiniment plus que ces éléments, très difficiles à interprêter [27].

Mais nous nous concentrerons ici sur une rupture apparue au cours des dernières années.

Nous commençons à subir l’effondrement cognitif lié à l’emploi massif des écrans par les jeunes parents et leurs enfants (on en est donc à la 2e génération, les effets s’additionnent). Il est désormais clairement établi que les écrans, se substituant aux interactions humaines, ralentissent le développement des enfants, avec jusqu’à deux ans de retard langagier (cette compétence tant exigée à l’école). Les orthophonistes sont inondés d’enfants n’ayant aucun trouble, juste un retard dû aux écrans.

Mais tous les enfants ne sont pas concernés au même titre.

- 16% des enfants à 5 ans et demi ont une utilisation élevée ou très élevée (72 minutes / jour)

- 31% d’entre eux utilisent les smartphones ; ils regardent aussi plus la télévision…

Derrière ils auront 11 fois plus de temps devant tablettes ou ordinateurs que les enfants inscrits dans une « découverte en pente douce »[28].

Or 24% des enfants dont la mère n’a aucun diplôme sont dans ce cas, contre 10% pour ceux dont la mère a un diplôme supérieur à bac+2. Le critère le plus important est bien le diplôme de la mère. Au sein des familles favorisées à fort capital culturel l’utilisation des écrans est assez élevée avant l’école, puis elle baisse fortement à l’entrée à l’école avec un fort contrôle parental.

D’ailleurs les enfants de la fraction qualifiée des classes populaires sont moins consommateurs que ceux de la fraction non qualifiée.

Les écrans amplifient donc les inégalités scolaires à tous les niveaux.

E/ Le cas particulier des enfants issus de l’immigration

[Nota : comme pour l’ensemble du propos, ce qui est écrit ici procède d’une lecture statistique et ne présuppose en rien des destinées individuelles. L’homme est libre, nous ne l’oublions pas.]

Globalement les élèves dont les parents sont immigrés ont des résultats inférieurs aux natifs. Néanmoins ce constat doit être lourdement précisé.

En effet, certes il y a de fortes inégalités en entrée de scolarisation : le milieu social des parents, très inférieur du fait de la migration (perte de statut, de capital financier, de réseaux d’appui, différence culturelle), qui pèse lourdement. Mais le niveau global atteint devient presque parallèle à celui des natifs en fin de scolarisation, quel que soit le milieu des parents. On note enfin un progrès avec la 2e génération. Donc le déterminisme social très fort des années 1990 reflue [29].

Le principal déterminant de la réussite, comme pour tous les élèves, est donc le diplômes des parents plus que milieu social (dont le déclassement à l’arrivée en France).

Toutefois, en dépit de ce progrès, le rattrapage est incomplet, et marque le pas désormais, même si les parents ont des études. Notamment on voit une stagnation pour les enfants issus du Maghreb.

D’autres facteurs limitants peuvent être invoqués :

- Les élèves issus de l’immigration se concentrent dans des établissements d’où fuient les CSP+ (exemple : établissements classés REP).

- L’orientation post-bac reste maladroite, par manque de modèles de réussite dans l’entourage.

- Les enseignants ont des attentes scolaires inférieures, car ils prennent trop en compte les situations familiales fragiles (capital social, culturel, économique inférieurs, milieux allophones). [30]Les enseignants eux-même issus de l’immigration en témoignent. Rien qui relève de la xénophobie, aucun propos dégradant, mais on leur a présupposé des lacunes, on leur a proposé des orientations inférieures à leur potentiel en anticipant leurs difficultés à pouvoir suivre ou financer. Heureusement beaucoup témoignent de ce que leur a apporté la confiance apportée par certains enseignants , notamment par la valorisation à la fois des efforts pour s’intégrer et de la valeur de la culture apportée au tronc commun national.

Enfin ces observations générales doivent être appréhendées dans le cadre de fortes différences selon le pays d’origine [31]. Les enfants issus de l’immigration asiatique en réalité surperforment dans le système scolaire, avec un fort investissement parental bien souvent : ils sont 2,8 fois plus nombreux que les enfants nés en France à prendre des cours privés en plus de l’école.

Les enfants issus de l’immigration du Maghreb ou du Portugal ont des résultats à ce jour toujours inférieurs à ceux des natifs, mais les écarts reculent, en parallèle du fait du recul des écarts de CSP et de niveau d’études des parents. Là aussi l’investissement des parents est significatif : les élèves issus du Maghreb suivent deux fois plus de cours privés que les natifs et demandent trois fois plus une orientation vers un bac général que les natifs à résultats égaux.

Enfin les enfants issus des immigrations les plus récentes, pour lesquels l’ascenseur social de parents déjà intégrés et diplômés ne joue pas encore, issus d’Afrique sub-saharienne, de Turquie, ont des résultats très faibles.

Notes

[1] Comment l’école amplifie les inégalités sociales et migratoires ? : inégalités scolaires et politiques d’éducation, Georges Felouzis, Barbara Fouquet-Chauprade, Samuel Charmillot, Luana Imperiale-Arefaine, Université de Genève, in Comment l’école amplifie les inégalités sociales et migratoires ?, CNESCO, 2016

[2] Jean-Paul Delahaye, L’école n’est pas faite pour les pauvres, Pour une école républicaine et fraternelle, éd. Le bord de l’eau, 2022

[3] Daniel Bloch, Si le collège doit mieux faire, il n’est pas dans un aussi mauvais état qu’on le dit, alors que rien n’a été résolu au niveau de l’école primaire, Le Monde, 3 janvier 2023

[4] Stéphane Bonnéry, D’hier à aujourd’hui, les enjeux d’une sociologie de la pédagogie, in

Savoir/Agir, 2011/3 (n°17)

[5] Dans la fabrique des savoirs scolaires, Interview de Philippe Vitale et d’Eric Mangez sur la question du curriculum, Ca manque pas d’R (web radio de l’IFE), épisode 47, 8 janvier 2023

[6] Alexia Stefanou, L’Education prioritaire, Synthèse de la DEPP, n°6, juillet 2022 file:///C:/Users/Utilisateur/Downloads/l-ducation-prioritaire-115861.pdf

[7] Comment l’école amplifie les inégalités sociales et migratoires ? Education prioritaire, Manon Garrouste, Corinne Prost, CNESCO, 2016

[8] Comment l’école amplifie les inégalités sociales et migratoires ? Dossier de synthèse, CNESCO, 2016

[9] Enquête de 2001 citée dans Comment l’école amplifie les inégalités sociales et migratoires ? : inégalités scolaires et politiques d’éducation, Georges Felouzis, Barbara Fouquet-Chauprade, Samuel Charmillot, Luana Imperiale-Arefaine, Université de Genève, CNESCO, 2016

[10] Pour une étude fine, on peut lire l’exemple des collèges de Melun, avec un taux d’évitement de 40% du collège de REP+ ! Jules Bodet, La ségrégation scolaire, un enjeu géopolitique, Hérodote n°170, 3e trimestre 2018

[11] Nathalie Moms (présidente du CNESCO, professeur de sociologie à l’université Cergy Pontoise), Comment l’école amplifie les inégalités sociales et migratoires ? Dossier de synthèse, CNESCO, 2016

[12] source : Mixité sociale et scolaire et ségrégation inter et intra-établissements dans les collèges et lycées français, 2015, Ly S. T. et Riegert A., CNESCO, cité dans Grande pauvreté, inégalités sociales et école : sortir de la fatalité, sous la dir. Choukri Ben Ayed, éd. Berger-Levrault, 2021

mais aussi Comment l’école amplifie les inégalités sociales et migratoires ? : inégalités scolaires et politiques d’éducation, Georges Felouzis, Barbara Fouquet-Chauprade, Samuel Charmillot, Luana Imperiale-Arefaine, Université de Genève, CNESCO, 2016

[13] Dans la fabrique des savoirs scolaires, Interview de Philippe Vitale et d’Eric Mangez sur la question du curriculum, Ca manque pas d’R (web radio de l’IFE), épisode 47, 8 janvier 2023

[14] Philippe Champy, Roger François Gauthier, Contre l’école injuste (imaginaire scolaire, repenser les savoirs), ESF, 2022

[15] Dans la fabrique des savoirs scolaires, Interview de Philippe Vitale et d’Eric Mangez sur la question du curriculum, Ca manque pas d’R (web radio de l’IFE), épisode 47, 8 janvier 2023

[16] Stéphane Bonnéry, D’hier à aujourd’hui, les enjeux d’une sociologie de la pédagogie, Savoir/Agir, 2011/3 (n17)

mais aussi Supports pédagogiques et inégalités scolaires, in Confrontations didactiques sous la dir. Stéphane Bonnéry, éd. REDLCT, 2015/2 (n° 20)

[17] Pratiques scolaires dominantes et inégalités sociales au sein de l’école, Elisabeth Bautier, Comment l’école amplifie les inégalités sociales et migratoires ? CNESCO, 2016

[18] « Il n’était pas facile d’être à la fois sociologue de l’éducation et militant pour une pédagogie nouvelle. » Henry Peyronie, Etre sociologue de l’éducation et militant pour une pédagogie nouvelle et populaire : une impossibilité théorique pour la sociologie de l’éducation dans les années 1980 et 1990 ?, in Les sciences de l’éducation – Pour une ère nouvelle, 2019/2, vol. 52

[19] Les inégalités scolaires d’origines sociale et ethno-culturelle : une possible amplification ? Des politiques françaises en matière d’éducation centrées sur l’individualisation, la personnalisation plus que sur le collectif : quels effets sur les apprentissages des élèves ? Marie Toullec-Thiery, Comment l’école amplifie les inégalités sociales et migratoires ? CNESCO, 2016

[20] Henry Peyronie, Etre sociologue de l’éducation et militant pour une pédagogie nouvelle et populaire : une impossibilité théorique pour la sociologie de l’éducation dans les années 1980 et 1990 ?, in Les sciences de l’éducation – Pour une ère nouvelle, 2019/2, vol. 52

[21] Gabriel Langouët, Suffit-il d’innover , PUF, 1985

[22] Jean-Paul Delahaye, L’école n’est pas faite pour les pauvres, op. cit.

[23] Jean-Claude Forquin, Sociologie du curriculum, PUR, 2009

[24] Jean-Paul Delahaye, L’école n’est pas faite pour les pauvres, op. cit.

[25] cité dans Thomas Piketty, Capital et idéologie, éd. Seuil, 2020

[26]. Feyant Annie, Les effets de l’éducation familiale sur la réussite scolaire, Dossier d’actualité Veille et analyse, n°63, IFE, juin 2011

[27] François-Charles Wolff, Inégalités d’éducation et de position sociale au sein des fratries, Politiques sociales et familiales, n°111, 2013

[28] Les enfants de 6 ans et les écrans numériques, INSEE, France portrait social 2022

[29] Comment l’école amplifie les inégalités sociales et migratoires ? : inégalités scolaires et politiques d’éducation, Georges Felouzis, Barbara Fouquet-Chauprade, Samuel Charmillot, Luana Imperiale-Arefaine, Université de Genève, CNESCO, 2016

[30] La perception des inégalités et la promotion de la justice sociale par de futur-es enseignant-es issu-es de la migration, Olivier Delévaux(78-96), in Penser la justice sociale en éducation : enjeux théoriques, politiques et pédagogiques, L’éducation en débats : analyse comparée (publication en ligne de l’Université de Genève), volume 11, n°1 2021

[31] Comment l’école amplifie les inégalités sociales et migratoires ? Dossier de synthèse, CNESCO, 2016

mais aussi Jean-Paul Delahaye, L’école n’est pas faite pour les pauvres, op. cit.